Trier. In der Bruchhausenstraße wird gerade wieder einmal ummarkiert, und das Ergebnis ist wie so oft: Weniger Platz für Autos, mehr Raum für Symbolpolitik. Fünf Stellplätze wurden gestrichen, weil man dort künftig auch Radfahrer in Gegenrichtung fahren lassen will. Ein Beitrag zur Radverkehrssicherheit soll es wohl sein – doch ohne bauliche Trennung bleibt es bei einer gut gemeinten Geste auf Asphalt. Denn ein echter Radweg entsteht nicht. Und schon gar keine Lösung für die, die jeden Tag auf der Suche nach einem Parkplatz sind.

Die Maßnahme steht dabei exemplarisch für eine neue Art Verkehrspolitik, die scheinbar nicht mehr auf Balance, sondern mehr auf Verdrängung setzt. Und sie zeigt, wie sich unter dem Deckmantel „Verkehrswende“ ein politisches Prinzip durchsetzt, das längst zur neuen Leitkultur geworden ist – leise, aber konsequent.

Maßnahme ohne Maße?

Doch wie schmal war die Straße eigentlich vorher? Keine Angabe. Kein Vorher-Nachher-Vergleich und somit auch vorerst keine öffentlich nachvollziehbare Messgrundlage. Kein Maßband, viel Theorie. Warum? War der Unterschied zum vorherigen Zustand womöglich gar nicht so signifikant? Stehen die Maßnahmen – bei ehrlicher Einordnung – überhaupt in einem angemessenen Verhältnis zur tatsächlichen Notwendigkeit?

Stadt Trier nennt keine konkreten Zahlen

Es drängt sich dabei in jedem Fall der Verdacht auf, dass die tatsächliche Differenz zur angeblich „kritischen“ Mindestbreite nur marginal war. Vielleicht ein paar Dutzend Zentimeter? Der Stadt Trier jedenfalls genug, um die nächsten Stellplätze zu opfern – in einem Bereich, der ohnehin durch die baumgesäumte Straßenstruktur eingeengt ist. Und genau dort verweist die Stadt in ihrer Antwort: „Gerade im südlichen Abschnitt ragten die Schrägparkstände bisher weiter in die Fahrbahn hinein als die Baumbeete.“

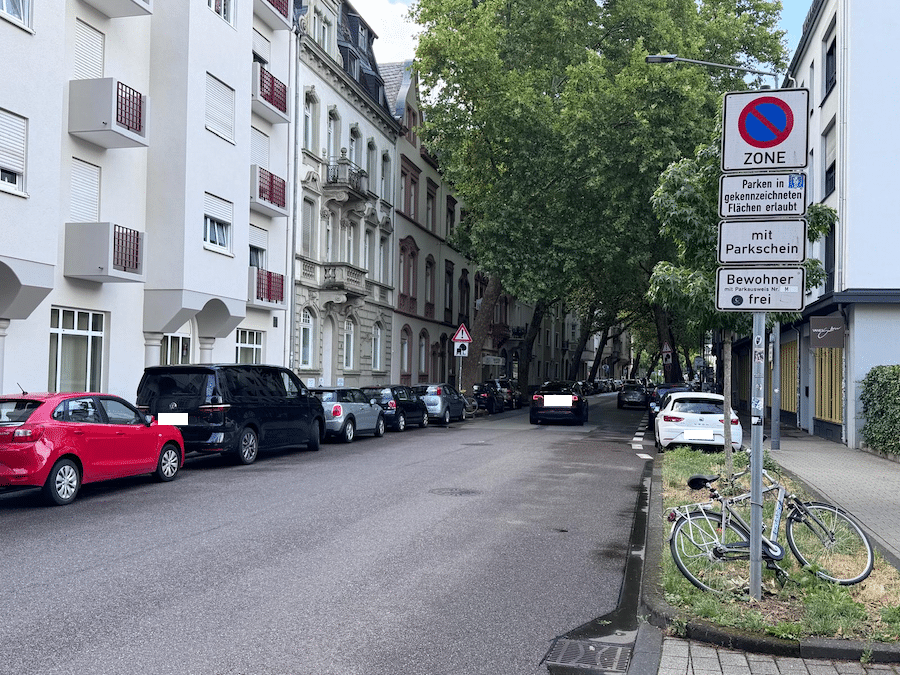

Eine Formulierung, die auf dem Papier funktioniert – und in der Praxis scheinbar ins Groteske kippt. Denn wer sich die Bruchhausenstraße anschaut, erkennt sofort: Es sind die mächtigen Baumstämme, die den Straßenraum begrenzen – physisch, dauerhaft, unverrückbar. Die Schuld am Platzmangel nun ausgerechnet den parkenden Autos im südlichen Straßenabschnitt zuzuweisen, wirkt dabei wenig überzeugend.

Fragen der Verhältnismäßigkeit

Was hier fehlt, scheint insbesondere die Verhältnismäßigkeit. Dabei geht es – so erweckt die städtische Verkehrspolitik zumindest bei vielen den Eindruck – längst nicht mehr um Zentimeter, sondern um Prinzipien. Eine Umgestaltung, gestützt auf theoretische Standards – aber mit spürbaren Folgen für die Anwohner. Die Maßnahme fügt sich nahtlos in die Handschrift von Verkehrsdezernent Dr. Thilo Becker, der eine Linie verfolgt, die nur noch eine Richtung zu kennen scheint: weniger Autos, weniger Parkraum, mehr Ideologie.

Ist das wirklich notwendig? Vielleicht – für eine politische Vision.

Für die Menschen, die hier leben, eher nicht.

Ein Konzept von 2013 als Rechtsgrundlage – und heute kompromisslos durchgezogen

Die Umgestaltung beruft sich auf das sogenannte „Mobilitätskonzept 2025“, das 2013 vom Trierer Stadtrat beschlossen wurde. Ein Jahrzehnt alt – und dennoch heute als Begründung für konkrete Eingriffe im Wohnumfeld verwendet. Dabei hat sich seither so ziemlich alles verändert: Stadtentwicklung, Mobilitätsverhalten, Infrastrukturansprüche.

„Leider nein“ – keine Pläne, kaum Klarheit

Auf die Frage, ob es eine öffentlich einsehbare Skizze oder einen Plan der Umgestaltung gibt, antwortet die Stadtverwaltung knapp:

„Leider nein.“

Zwei Worte, die mehr sagen, als sie verbergen: Kein Plan, keine Visualisierung, keine nachvollziehbare Darstellung dessen, was hier eigentlich umgesetzt wird – zumindest nicht für die betroffene Öffentlichkeit. Statt Transparenz bleibt ein diffuses Bild – und eine Maßnahme, die sich der öffentlichen Kontrolle weitgehend entzieht. Die Begründungen: spärlich. Die Einblicke: oberflächlich. Die Wirkung: dauerhaft.

Ein Radweg ohne Radweg – und ein Ziel ohne Wirkung

Was bekommen Radfahrer eigentlich für die geopferten Parkplätze? Keine eigene Spur. Keine Markierung. Die Verwaltung verweist dabei auf die Tempo-30-Zone – und darauf, dass hier keine abmarkierten Radfahrstreifen zulässig seien. Stattdessen: „Große Radpiktogramme und Richtungspfeile.“ Das ist keine Infrastruktur, sondern bestenfalls Straßenkosmetik.

Wem das irgendwie bekannt vorkommt, liegt nicht gänzlich falsch. Verkehrsdezernent Dr. Thilo Becker treibt seit Beginn seiner Amtszeit eine verkehrspolitische Linie voran, die sich auffallend deckungsgleich mit grünen Dogmen bewegt – auch wenn er sich offiziell als parteilos gibt. Die Logik: Weniger Stellplätze = weniger Autos. Doch das Leben der Anwohner wird dadurch nicht einfacher – sondern enger.

Was bleibt? Noch weniger Platz – und noch mehr Frust

Wer heute durch die Bruchhausenstraße läuft, sieht das Ergebnis: Eine Straße, gesäumt von parkenden Autos, geschnitten von mächtigen Straßenbäumen – und dazwischen ein Rest Asphalt, der künftig Radfahrer in Gegenrichtung aufnehmen soll.

Doch von einer spürbaren Verbesserung der Verkehrssicherheit ist bei dieser Maßnahme wenig zu erkennen. Weder bauliche Maßnahmen noch sichtbare Struktur deuten darauf hin, dass hier tatsächlich mehr Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer entsteht. Was als Fortschritt verkauft wird, wirkt bei näherem Hinsehen wie ein verkehrspolitischer Reflex – grob umrissen, kaum durchdacht. Eine Stadt, die Farbe auf die Straße malt, als Ersatz für Struktur – während die Anwohner Stellplätze verlieren, die sie dringend bräuchten.

Fazit: Ersetzt Politische Haltung verkehrsplanerische Verhältnismäßigkeit?

Die Groteske der „Verkehrswende“ zeigt sich in der Bruchhausenstraße in Reinform und steht exemplarisch für eine Verkehrspolitik, die Prinzipien über Proportionen stellt. Eine Maßnahme, die auf Sicherheit zielt, aber keine schafft – die Stellplätze streicht – und die mit technokratischem Vokabular überdeckt, was sie im Kern ist: ein politisches Signal, das messbare Wirkung vor allem auf die Lebensqualität der Anwohner hat.

Es ist sehr erstaunlich wie ruhig die Mehrheit der Bürger dem grünrote Treiben in Stadt und Land zusieht.

Aber unter der trügerischen Oberfläche kocht es. Hoffentlich wird sich der aufgestaute Ärger wenigsten bei der nächsten Wahl entladen.

Trier braucht keine Fahrradwege, sondern einen vorbildlichen Verkehrsfluss, viele preiswerte Tagesparkplätze im Zentrum und Stadtbusse, die im 3-Minutentakt den Alleenkreis umrunden.

Wann nehmen Autofahrer endlich zur Kenntnis, dass ihnen keine Privilegien zustehen. Wer einen Parkplatz sucht, wird im nahegelegenen Parkhaus fündig.

Da ich dann mit meinem Lkw dort garnicht mehr anhalten kann um die Bewohner zu beliefern, werden sie ihre neue Waschmaschine leider selbst zu ihrem Haus schleppen müssen.

Am besten gleich Poller hin xD.

Rechnung an den dummen ,kleinen , arbeitenden Steuerzahler.

Leider nur ein weiteres Beispiel für die Abgehobenheit und Unfähigkeit der Politik…

Weiter so Herr Becker und co, dann kommt bald keiner mehr nach Trier 👍

Heul leiser

Fahrt doch nach Merzig oder Wittlich zum Einkaufen. Diese Kommunen bieten zur Förderung des Einzelhandels und der Gastronomie kostenlose Parkplätze an. Dort gibt es keine leerstehende Ladenlokale und die Arbeitsplätze im Handel sind auch gesichert.

Seit wann gibt es in Wittlich keine Leerstände mehr? Schon mal in Wittlich gewesen? Die ehemalige Fußgängerzone ist leer. Ebenso viele Läden in der noch existierenden Fußgängerzone. Woher stammen ihre Informationen? Ihre Aussage stimmt überhauptgarnicht mit der Realität überein.

Ich wasche mir noch schnell die Haare….,

bevor die Helmpflicht kommt…..

Die Stadt sieht grundsätzlich zum Kotzen aus, völlig heruntergekommen inzwischen, diese komischen Blumenkästen mit Bank in der Innenstadt wurden einfach irwo hinplatziert total unschön wie hin gekotzt, hier passiert gar nichts

Heul leiser

Warum muss das in der Bruchhausen Straße sein? Mit dem Rad kann man die Deutschherrenstraße nutzen oder auf der anderen Seite den Weg neben der Hauptstraße, ich glaube Nordallee war das. Wo sollen die Radfahrer in der viel befahrenen Bruchhausenstraße her kommen und welches Ziel haben sie? Wurde das mal eroiert? Weiter so, nur weiter so, Trier schafft sich ab.

Wie wäre es, wie auch anderenorts, mit Pop-Up Radwegen zu den Uhrzeiten, an denen die meisten Menschen unterwegs sind?

In Schulzeiten zwischen 7h und 7:45h und am Nachmittag zwischen 13h und 14h

Eine weiteres Zeitfenster könnte zu der üblichen Schließzeit von Kindergärten entstehen.

Man könnte eine klassische Erhebung machen und daraufhin eine entsprechende Regelung treffen.

Saronni möchte ich fragen:

Wann nehmen Radfahrer und E-Roller Nutzer endlich zur Kenntnis, dass ihnen keine Privilegien zustehen?

Es wird sich durch Autos durchschlängelt, trotz Verbot wird auf Gehwegen und in der Innenstadt gefahren, …

Gegenseitige Rücksichtnahme, die Einhaltung der Verkehrsregeln !!! und ein wenig Eigenverantwortung täten dem ein oder anderen gut.

Passende Ausstattung für Gefährt und Nutzer (Helm, gut sichtbare/ reflektierende Kleidung, …) und das Anzeigen von Fahrbahnwechseln wäre schon ein Fortschritt.

Da wird nun diskutiert ohne Ende.

Aber über eines sollten sich alle hier im klaren sein:

Die Verkehrspolitik folgt einer parteiischen und idealistischen Willkür, drlten dem gesunden Menschenverstand.

Da bringen alle Diskussionen nix. Die Lösung findet sich häufig in den Wahlurnen wieder.

Wie wäre denn ein Ende des Larifari, Gemenge, Gefummel, Firlefanz, Zeitfenster an Tagen die nicht auf „G“ enden in geraden Wochen usw.

Eine Lösung, ein Verkehrskonzept ohne Idologie vernünftig mit Verstand geplant, zeitnah durchgezogen und bezahlt und dabei bleibt es egal welche Seite blutet!

Kompromisblödsinn!

Was der Kommentator, der vorgibt, einen Artikel zu schreiben, verkennt:

Das, was er in dem, was MEINUNG statt „Berichterstattung“ ist, ständig so gerne „Ideologie“, „Symbolpolitik“ oder „grüne Dogmen“ nennt, ist in den Städten in ganz Europa inzwischen gelebte und als richtig erkannte Realität der modernen Verkehrspolitik: Privates Blech raus aus der Stadt!

Wie er richtig schreibt, stammt das Mobilitätskonzept 2025 schon aus dem Jahre 2013. Es ist also NICHT auf dem Mist des ihm offenbar sehr verhassten aktuellen Verkehrsdezernenten gewachsen, sondern wurde schon vor 12 Jahren von einer gewählten StadtratsMEHRHEIT so beschlossen. Schlimm genug, dass bis heute so wenig davon umgesetzt ist. Schön, dass es jetzt endlich angepackt wird.

Wer, wie unser Möchtegerne-Meinungsmacher, heute, im Jahre des Herrn 2025, noch glaubt, Verkehrspolitik in der Stadt müsse vorwiegend für den privaten PKW gemacht werden, wäre in den 80ern des letzten Jahrhunderts wohl deutlich besser aufgehoben gewesen. Das das Konzept NICHT funktioniert, kann man sich täglich auf unseren Straßen anschauen. Und, nein, das liegt NICHT an irgendwelchen der Phantasie des Verfassers entsprungenen „grünen Dogmen“, sondern daran, dass die Stadt einfach nicht alle, die meinen, unbedingt mit dem Auto bis mitten in die Stadt fahren zu müssen, aufnehmen kann. Der Platz ist schlicht nicht vorhanden. Also sollten vor allem die, die wirklich auf das Auto angewiesen sind, froh um jeden Einzelnen sein, der NICHT fährt. Kann an sich ein Fünfjähriger verstehen.

Der falscheste Weg, den man einschlagen kann, ist jedenfalls ganz sicher der, durch weitere einseitige Verbesserung der Infrastruktur für Autos, wie das in den 70ern gemacht worden ist, noch mehr Autoverkehr in die Stadt zu locken. Das Einzige, was man damit erreicht, ist ein Kollaps auf höherem Niveau und noch unerträglichere Verhältnisse auf den Straßen. Deshalb macht das in ganz Europa heute auch keiner mehr. Nur im verschlafenen Trier dauern manche Sachen halt immer etwas länger.

@“Ideologe“

Sie überziehen Ihre Kritik mit Pathos und werfen Schlagwörter wie „Ideologie“, „Symbolpolitik“ und „grüne Dogmen“ in einen Topf, ohne auf die Fakten einzugehen. Ihre Darstellung leidet an gravierenden Unwahrheiten und verkürzt die Debatte auf ein plattes Auto-gegen-Fahrrad-Schema. Wer Verkehrspolitik als ideologischen Kampf begreift, verschließt den Blick für bewährte Konzepte und internationale Best Practices.

1. Mobilitätskonzept 2025 ist kein verstaubtes Relikt

Sie behaupten, das Konzept stamme aus 2013 und sei seither unverändert – das ist falsch. In Trier wie in vielen anderen Kommunen wird eine Mobilitätsstrategie laufend evaluiert und an aktuelle Herausforderungen angepasst.

Städte wie Freiburg, München oder Wien überarbeiten ihre Pläne alle vier bis fünf Jahre, integrieren neue Nutzergruppen (E-Scooter, Rad- und Ridesharing) und verfeinern Hygienestandards im öffentlichen Nahverkehr.

2. „Privates Blech raus aus der Stadt“: Wunschdenken statt Realität

Ein generelles Auto-Verbot in den Innenstädten greift zu kurz. Weltweit setzen Metropolen auf differenzierte Lösungen:

London erhebt eine City-Maut, um Pendler zum Umstieg auf U-Bahn und Busse zu bewegen, bietet aber gleichzeitig ausreichend Parkhäuser am Stadtrand und Nachtlinien an.

Barcelona schafft „Superblocks“, in denen Tempo-10-Zonen, nicht Auto-Verbote, genutzt werden, um Lärm und Abgase zu reduzieren und gleichzeitig die Erreichbarkeit zu wahren.

Wer in Trier mit verengten Parkflächen Autofahrern Reflexargumente liefert statt pragmatischer Stellplatzkonzepte (z. B. unterirdische Quartiersgaragen), fördert Stau statt Mobilität.

3. Raumknappheit ist Planungsversagen, kein Naturgesetz

Dass die Stadt zu wenig Fläche habe, mag auf den ersten Blick gelten – doch überall in Europa entstehen Parkräume unter Parks, auf Tiefgaragendächern oder integrativ in Wohnensembles.

In Paris wurden mehrere Parkhäuser zu begrünten Stadtplätzen umfunktioniert, während gleichzeitig neue Parkdecks am Stadtrand gebaut wurden.

Die vermeintliche Alternativlosigkeit, an jeder Randbürgertonne und jedem Baumstumpf die Parkplätze abzuziehen, ist ein Kalkül, das den Willen zur autoarmen Innenstadt mit brutalem Flächenraub gleichsetzt.

4. Scheinradwege á la Bruchhausenstraße schaffen Konflikte

Fünf gestrichene Stellplätze gegen Radpiktogramme ohne bauliche Trennung – das ist keine Fortschrittspolitik, sondern ein ideologisches Feigenblatt.

Kopenhagen, Amsterdam und Utrecht investieren in baulich abgetrennte Radspuren, damit Pendler, Familien und E-Bikes gleichermaßen sicher unterwegs sind.

Nur mit sichtbar strukturierten Schutzzonen lassen sich Rad- und Autoverkehr konfliktfrei kombinieren, statt das Asphaltkunstwerk der Stadtverwaltung für bare Münze zu nehmen.

5. Globale Beispiele zeigen: Balance schlägt Dogma

Tokyo: Minimale Stellfläche, dafür 24/7 nutzbare mechanische Parktürme und ein engmaschiges U-Bahnsystem.

New York: Herauslösung von Fahrspuren für Bus Rapid Transit (BRT) samt Routings und dynamischer Parkraumsensoren, ohne private Autos zu verteufeln.

Melbourne: Shared-Space-Modelle in Geschäftsvierteln, die Autoverkehr zulassen, aber mit Tempo 20 und klaren Prioritäten für Fußgänger und Radler.

Diese Städte beweisen: Eine gesunde Innenstadt erfordert eine kluge Kombination aus Parkraummanagement, flexiblen Tarifmodellen und hochwertigem ÖPNV.

Fazit: Augenmaß statt Aufschrei

Ihr pauschales „Autofahrer raus!“-Mantra disqualifiziert Sie als konstruktiven Gesprächspartner. Verkehrspolitik darf nicht über Nacht auf Dogmen aufgebaut werden, sondern braucht pragmatische Zwischenschritte, Bürgerbeteiligung und realistische Alternativen. Wer statt Ideologie Lösungen sucht, analysiert Verkehrsströme, schafft Parkhub-Zonen am Stadtrand, fördert Car-Sharing und Takt-Verdichtungen im Busnetz. Nur so lässt sich die Balance zwischen Lebensqualität und Bewegungsfreiheit wirklich sichern – in Trier, Europa und darüber hinaus.

Schade, dass Sie mir am Ende vorwerfen, mich „als konstruktiven Gesprächspartner zu disqualifizieren“, nachdem Sie mir zuvor mit nahezu Ihren vollständigen Ausführungen beigepflichtet haben.

Die Schlagwörter „Ideologie“, „Symbolpolitik“ und „grüne Dogmen“ stammen nicht von mir. Sie wurden vom Autor dessen, was, wie gesagt, meiner Meinung nach sehr viel eher Kommentar als „Artikel“ ist, verwendet. Hauptsächlich, um das Wirken des aktuellen Baudezernenten Dr. Thilo Becker zu beschreiben. Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass es für den Autor nur eben diese beiden Möglichkeiten gibt:

Politik „für das Auto“ oder „ideologisch motivierte Symbolpolitik“.

Dem habe ich dann die – zugegebenermaßen – etwas steile und plakative These „Privates Blech raus aus der Stadt!“ entgegengestellt.

Natürlich ist das nicht von heute auf morgen zu realisieren. Und natürlich ist das Ziel auch nicht die vollständige Verbannung des Autos aus der Stadt. Andererseits laufen sämtlich von Ihnen angeführten Beispiele und Projekte genau darauf hinaus:

Eine massive bis extreme Reduzierung des privaten PKW-Verkehrs in den zentralen Innenstadtbereichen. Weil inzwischen eben wohl weitgehender Konsens darüber besteht, dass ein Fortbewegungsmittel, das für einen einzelnen Verkehrsteilnehmer selbst ruhend über 10 Quadratmeter Fläche braucht, die Mobilitätsprobleme in modernen urbanen Ballungsräumen nicht lösen können wird.

Darauf zielen Superblocks, das soll eine City-Maut bewirken und das hat – vielleicht am extremsten – Paris inzwischen sehr weitgehend umgesetzt.

…und leider ist die Raumknappheit, vor allem in chronisch klammen Kommunen wie Trier, eben doch sehr weitgehend ein „Naturgesetz“. Es mag ja sein, dass Städte, die viel Geld haben, hier bis zum gewissen Grade „nachverdichten“ können. In Trier aber sehe ich den Auto- und sonstigen Verkehr in naher Zukunft nicht, auf mehreren Ebenen gestapelt, unter Stadtgrün fließen. Und ich glaube auch kaum, dass es das ist, was sich die „Macher“ das MOKO 2025, „unverändert“ oder nicht, 2013 unter „Modal Split“ vorgestellt haben.

Woran es allerdings selbst dem kleinen und armen Trier schon heute letztlich NICHT mangelt, ist zentraler Parkraum in der Stadt. In diesem Moment, mitten in der Woche zur besten Einkaufszeit, stehen in den Parkhäusern der SWT, in unmittelbarer fußläufiger Entfernung zur Fußgängerzone 1.066(!) Stellplätze zur Verfügung. Es gibt halt nur nicht für jeden den (am besten auch noch kostenlosen) Parkplatz direkt vor der Ladenkasse. Und das ist auch gut so!

Schade in dem Zusammenhang übrigens, dass es bei der „Bürgerbeteiligung“ in Trier leider meistens nur zum Maulen in den sozialen Medien oder auf Plattformen wie dieser hier reicht. Beim Bürgerhaushalt 2023 auf triermitgestalten.de hat der Vorschlag „Autofreie Innenstadt“ die mit Abstand meisten Stimmen erhalten. Nur waren dies denn eben mal ganze 485…in einer 100.000-Einwohner-Stadt. Einfach mal mitzumachen, wenn man kann, war den allermeisten Trierern dann offenbar doch wieder zu „mühsam“.

…ähnlich eben, wie die 300 Meter zum Bäcker an der Ecke zu Fuß oder mit dem Rad.