Trier. Es ist ein Beschluss, der tief in den Alltag von Bauherren, Mietern und Autofahrern eingreift: Der Stadtrat hat mit großer Mehrheit erstmals eine eigene Stellplatzsatzung verabschiedet. 43 Ratsmitglieder stimmten dafür (u. a. CDU, SPD, Grüne, Linke, FDP, UBT), vier dagegen (Freie Wähler, zwei Demokraten) und vier enthielten sich. Parallel wurde auch die Stellplatzablösesatzung neu gefasst. Damit stellt Trier die Regeln für Stellplätze beim Bauen auf neue Füße, mit spürbaren Folgen für Baukosten, Wohnungsmarkt und Parkdruck.

Was genau beschlossen wurde

Bisher galt die Landesbauordnung von Rheinland-Pfalz mit einer Verwaltungsvorschrift aus dem Jahr 2000. Diese ist veraltet, bot aber eine Spanne von 1,0 bis 1,5 Stellplätzen pro Wohnung. In Trier wurden in der Praxis meist 1,25 Stellplätze angesetzt. Nun legt die neue Satzung fest:

-

Standardwert: 1,0 Stellplatz pro Wohnung.

-

Geförderter Wohnungsbau: nur 0,8 Stellplätze.

-

Studentenapartments: 0,3 Stellplätze.

-

Innenstadt/Fußgängerzone: stark reduzierte Werte bis hin zu null.

-

Fahrradstellplätze: werden erstmals verpflichtend eingeführt.

Hinzu kommt ein ÖPNV-Bonus: Je besser die Bus- und Bahnanbindung, desto geringer der Stellplatznachweis – bis zu 30 % weniger in Zone 1.

Und die Ablösesatzung: Wer Stellplätze nicht baut, muss an die Stadt zahlen. In der Innenstadt sind das künftig 15.831 Euro pro Stellplatz, in den Außenbezirken 7973 Euro. Eine weitere Anpassung folgt 2030.

Ziele: Wohnen erleichtern, Kosten senken, Mobilität steuern

Die Stadt will damit auf mehrere Entwicklungen reagieren:

-

Die Zahl der Autofahrten sinkt, klimafreundliche Mobilität steigt.

-

Stellplätze, vor allem Tiefgaragen, sind teuer und machen Bauprojekte unrentabel.

-

Mit weniger Pflichtstellplätzen sinken Baukosten und Hürden für Investoren.

Baudezernent Thilo Becker sprach von „einer deutlichen Minderung der Baukosten“ und „Bürokratieabbau“. CDU-Fraktionschef Lang lobte die Rechtssicherheit und den Impuls für den sozialen Wohnungsbau. Die Grünen betonten den Mobilitätsaspekt: „Es geht nicht darum, Stellplätze zu verhindern, sondern Bauherren Möglichkeiten zu geben, wo bisher keine Stellplätze realisierbar waren.“

Kritik kam von den Freien Wählern: Für sie ist Trier mit der Satzung ein „Geisterfahrer“. Zusätzliche Auflagen wie überdachte Fahrradabstellplätze würden Investoren eher abschrecken.

Auswirkungen für Bürgerinnen und Bürger

Die Satzung ist kein rein technisches Detail – sie wird spürbar:

-

Für Mieter: Neubauten könnten günstiger werden, weil Bauherren weniger in teure Stellplätze investieren müssen. Das kann Mieten dämpfen und mehr Projekte ermöglichen.

-

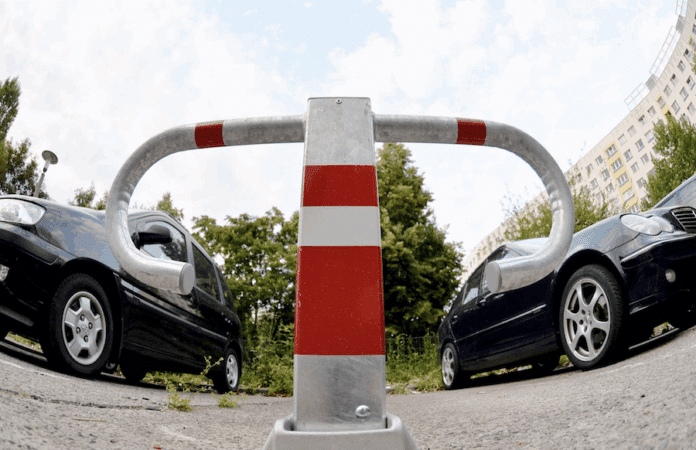

Für Autofahrer: Weniger Stellplätze bei Neubauten heißt mehr Konkurrenz um öffentliche Parkplätze. Parkschein ziehen oder ins Parkhaus ausweichen wird häufiger Alltag.

-

Für Radfahrer: Mehr sichere Abstellmöglichkeiten sind Pflicht – ein Plus für alle, die ohne Auto unterwegs sind.

-

Für alle, die in die Innenstadt ziehen: Dort kann es künftig Neubauten ohne eigenen Stellplatz geben – ein Signal, dass Wohnen Vorrang hat, nicht das Auto.

Stimmen aus der Praxis

Projektentwickler Jan Eitel lobte die Anpassung an die heutige Situation und den geführten Dialog: „Vorbildlich war die Einbindung der Branche. Wichtig ist, dass die Satzung regelmäßig evaluiert wird.“ Auch die IHK Trier sieht Vorteile, betont aber: „Entscheidend wird sein, ob die Satzung tatsächlich die Baukosten senkt oder ob zusätzliche Auflagen den Effekt konterkarieren.“

Fazit

Mit 43 Ja-Stimmen hat der Stadtrat ein deutliches Signal gesetzt: Die Stadt Trier nutzt seine kommunale Satzungsautonomie, um Wohnungsbau zu erleichtern und die Verkehrswende voranzutreiben. Für Investoren bedeutet das mehr Flexibilität, für Mieter womöglich bezahlbareren Wohnraum – für Autofahrer aber weniger Sicherheit, einen Stellplatz direkt vor der Haustür zu finden. Ob die Rechnung am Ende aufgeht, wird sich erst zeigen. Sicher ist nur: Trier hat die Stellplatzfrage neu gestellt und dabei das Auto bewusst nicht mehr an erste Stelle gesetzt.

Ich kann nur hoffen, dass eine spätere rechts-konservative Mehrheit im Rathaus manche Fehlentwicklungen wieder korrigieren wird.

Salami Taktik, um die Stadt autofrei zu bekommen.

Kann man machen, muss dann aber mit den Folgen Leben. Ich für meinen Teil vermeide jegliche Fahrt nach Trier. Verkehrschaos wie immer und Parkplätze kosten mittlerweile soviel, dass ich mir lieber die Sachen nach Hause liefern lasse. Wer in der Stadt arbeitet und dort lebt bestimmt schön, wenn weniger Verkehr auf den Straßen ist, kann ich verstehen. Sehr viele jedoch müssen pendeln, denke früher oder später wird es die letzten auch noch aus der Stadt ziehen

Der Einzelhandel kann sich schonmal auf weiter sinkende Einnahmen einstellen.

Und wieder an der Realität vorbei entschieden. Der Trend geht zum Drittfahrzeug und nicht zum Fahrrad. Der Radverkehr ist rückläufig und wenn es, wie so oft, regnet, dann fährt (fast) jeder motorisiert. Amateure und Ideologen, die hier am Werk sind.

Wenn ich diese dämliche Prognose lese, dass durch niedrigere Baukosten auch die Mieten niedriger werden könnten, wird mir übel. Wer hat diesen selbstgefälligen Stadtvorstand eigentlich gewählt?