TRIER. In der Inszenierung von Operndirektor Jean-Claude Berutti feierte der „Rosenkavalier“ am gestrigen Abend am Theater Trier Premiere. Die traumhafte und träumerische Inszenierung trägt den vielen Facetten von Text und Musik Rechnung und schenkte dem Premierenpublikum so einen fast vierstündigen Opernabend, der wie im Fluge verging.

Von Alexander Scheidweiler

In der Wiener Kastralgemeinde Rodaun, die zum 23. Gemeindebezirk Liesing gehört, den, im äußersten Südwesten der einstigen kaiserlichen Residenz- und heutigen zweitrepublikanischen Hauptstadt gelegen, die Touristen fast nie besuchen, steht dennoch ein zauberhaftes, kleines, spätbarockes Schlösschen, das das prominente Fürstengeschlecht der Trautson Anfang des 18. Jahrhundert erbauen ließ. Noch bevor Österreichs historische Integrationsfigur, die Maria Theresia bis heute geblieben ist, 1740 auf den Thron kam, kaufte sie das Schloss und schenkte es ihrer Erzieherin und Vertrauten, der Reichsgräfin Fuchs-Mollard, die später auf den Wunsch Maria Theresias in der Grablege der Dynastie, der Kapuzinergruft unweit des damaligen Kärntertortheaters und der der heutigen Staatsoper, beigesetzt wurde und die damit die einzige Person ist, der diese exklusive Ruhestätte zuteil wurde, ohne selbst dem Haus Habsburg anzugehören. Das Schloss aber wird seither von den Wienern nach seiner vormaligen Besitzerin auch „Fuchsschlössl“ genannt. Sehr viel später bewohnte es der zum Wiener Bagatelladel gehörende und für seine Vorliebe für neobarocke Vergänglichkeitstopoi notorische Dichter Hugo v. Hofmannsthal.

Dieser Hintergrund erklärt, warum so viele der zahlreichen Briefe, in denen Hofmannsthal sich mit seinem Freund Richard Strauss über das Libretto zum „Rosenkavalier“ austauschte, mit der Ortsangabe „Rodaun“ versehen sind. Gut Wienerisch sind sie immer mit Titel, an den „lieben Herrn Doktor“, adressiert. Wer also wäre besser geeignet gewesen, das Libretto zu einer „Komödie für Musik“ (als Gattungsbezeichnung indes ein Unikum) zu schreiben, die „in den ersten Regierungsjahren Maria Theresias“ spielt und den Zuschauer und -hörer durch alle Abstufungen der damaligen Ständegesellschaft führt, als nun gerade Hofmannsthal, der ja ohnedies für so viele Strauss-Libretti verantwortlich zeichnen sollte? Und wo hätte das Rosenkavalier-Libretto maßgeblich entstehen sollen, wenn nicht gerade im Fuchsschlössl in Rodaun?

Allerdings liegt in diesen Zusammenhängen und den daraus resultierenden Inhaltlichkeiten natürlich auch immer eine gewisse historistische Versuchung, denn das Setting des „Roserkavaliers“ und seine Atmosphäre zwischen rokokohafter Boudoir-Erotik und Wiener Beislgemütlichkeit in Kombination mit den sublim verfeinerten Walzermelodien Strauss’, die freilich mit der Musik des Theresianischen Zeitalters ebensowenig etwas zu tun haben wie das biedermeierliche Volkstheater-Wienerisch à la Raimund und Nestroy, in dem Hofmannsthals Libretto sich ergeht, mit dem nahezu unlesbaren Barockdeutsch, das die Kaiserin selbst schrieb – all dies scheint geradezu nach Nostalgie zu schreien, lockt, den „Rosenkavalier“ mindestens optisch im imaginären Zuckerbäckerstil der meist in Wahrheit nicht gar so „guten alten Zeit“ zu inszenieren, irgendwo zwischen Marischka-Schinken und Benatzky-Operette. Was freilich dem bei näherem Hinsehen anspielungs- und untiefenreichen Text Hofmannsthals ebensowenig gerecht würde wie der bei genauerem Hinhören nuancen-, facetten- und abwechslungsreichen Musik, die Strauss dazu komponiert hat.

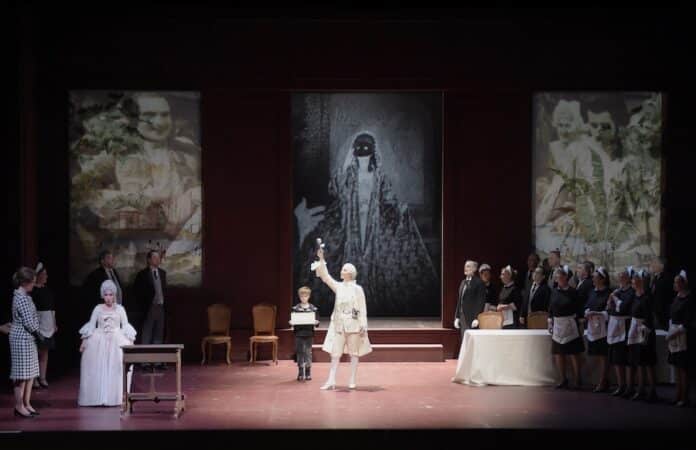

Der skizzierten Versuchung ist der Trierer Operndirektor Jean-Claude Berutti mit dem von ihm inszenierten „Rosenkavalier“, der am gestrigen Abend im Großen Haus des Theaters Trier seine Premiere erlebte, freilich auch nicht erlegen. Vielmehr fand Berutti mit sicherer Hand die tragfähige Kompromisslinie, Bühnenbild und Kostümierung im ersten und dritten Akt eher an die Zeit der Uraufführung kurz vor dem Ersten Weltkrieg bzw. die Zwischenkriegszeit anzulehnen, während im zweiten Akt ein klein wenig optische Sachertorte zurecht sein durfte, wenn Ochs auf Lerchenau (Karsten Schröter) im weißen Justeaucorps mit weißen Culottes rüpelhaft um Sophie (Einat Aronstein) im Marie-Antoinette-Rüschenkleid, nun ja, sagen wir mal höflich: „wirbt“, was Octavian (Jana Vuletic), ebenso gewandet wie Baron Ochs, freilich zu vereiteln weiß.

Auf der Bühne im ersten Akt das Schlafgemach der Marschallin (Tineke van Ingelgem), gebildet aus zwei riesigen, dunkelroten spanischen Wänden, mit rocailleverziertem Bett, in dem sie sich mit ihrem jugendlichen Liebhaber vergnügt hat, sowie dem Schmiktisch, an dem sie später, nach dem Ende des tumultuösen Lévers, über die Endlichkeit aller Dinge räsonieren wird. Im zweiten Akt zieren dann Gemälde mit Kolonialplantagen das Faninal’sche Stadtpalais, auf die Quellen des Wohl- und neugewonnenen Adelsstandes des Parvenüs verweisend, bevor im dritten Akt durch Umdrehung der spanischen Riesenwände ein eher heruntergekommenes Wiener Lokal angedeutet wird, was ja, in Ansehung der dort sich zutragenden Handlung, auch völlig angemessen ist.

Eine im wahrsten traumhafte Idee Beruttis ist es, immer wieder Szenen aus der Stummfilmfassung des „Rosenkavaliers“ von 1926 – Regie führte der legendäre Dr. Caligari-Wiene – auf den Bühnenhintergrund zu projizieren. Die Reminiszenzen an den Schwarz-Weiß-Klassiker, in dem das Rokoko aufs Üppigste anzitiert wurde, ermöglicht es, sich in die untergegangene Welt, auf die die Oper Bezug nimmt, hineinzuträumen, ohne dass der wohlfeile Versuch unternommen würde, sie tatsächlich auf der Bühne wiederherzustellen – was auch den erklärten Absichten Hofmannsthals zuwiderliefe.

Der nämlich verwahrte sich in seinem „Ungeschriebenen Nachwort zum ‚Rosenkavalier‘“, das im Programmheft des Theaters Trier abgedruckt ist, gegen eine historistische Lesart: „Es könnte scheinen, als wäre hier mit Fleiß und Mühe das Bild einer vergangenen Zeit gemalt, doch ist dies nur Täuschung und hält nicht länger dran als auf den ersten flüchtigen Blick. […] Von den Sitten und Gebräuchen sind diejenigen zumeist echt und überliefert, die man für erfunden halten würde, und diejenigen erfunden, die echt erscheinen.“ Was ja nicht zuletzt für den namensgebenden Brauch der Übersendung einer silbernen Rose vor der Hochzeit gilt, der irgendwie total „18. Jahrhundert“ zu sein scheint, und dennoch frei erfunden ist.

Wichtig ist beim Rosenkavalier natürlich, dass die Komik nicht zu kurz kommt – schließlich ist’s, wie gesagt, eine „Komödie für Musik“, ein seltsames Hapaxlegomenon als Gattungsbegriff, vielleicht weil die Tradition der Buffo-Oper mit dem „Don Pasquale“ ohnedies weitestgehend abgebrochen war und danach eigentlich nur noch Verdis „Falstaff“ und die „Meistersinger“ kamen, an die sich der „Rosenkavalier“ denn ja auch deutlich anlehnt. In jedem Falle: Hofmannsthal, der der deutschen Literatur mit dem „Schwierigen“ eine so geniale wie viel zu selten aufgeführte Komödie geschenkt hat, zeigt sich auch im „Rosenkavalier“ als Meister der Komik. Und gerade hier macht das Trierer Ensemble seine Sache herausragend, insbesondere Karsten Schröter, auf dessen Schultern – oder besser: Stimmbändern – es nicht nur liegt, starke drei Stunden lang seinen wohlklingenden Bass mit der zum Namen der Figur passenden Ochsenkraft erklingen zu lassen – was ihm auch bravourös gelingt – sondern der zudem die Lächerlichkeit des aufgeblasen-bäuerischen Landadligen mit seiner maßlosen Selbstüberschätzung und auch bereits nach den Maßstäben des frühen 20. Jahrhunderts extremen Misogynie schauspielerisch darstellen muss. Und auch diese Aufgabe meistert Schröter ganz hervorragend: Sein lüstern-übergriffiger Ochs trägt gewissermaßen jenes „Faunsgesicht“, das Hofmannsthal der Figur zusprach – und wohl auch den Bocksfuß des Fauns. Der Schröter’sche Ochs ist ein wortwörtlicher Schürzenjäger, wenn er im ersten Akt Octavian-Mariandel, der/die ihm entfliehen will, immer wieder an den Bändern der Zofen-Schürze packt und sie auf seinen Schoß zwingt. Im zweiten Akt klemmt er die sich sträubende Sophie buchstäblich unter den Arm, um sie davonzutragen, und im dritten Akt wiederholt sich das aus dem ersten Akt bekannte Spiel mit Variationen, indem Ochs eine Mariandel im Trachtenkleid am Bein an seinen Beisl-Tisch heranzieht, um ihr einen Kuss zu stehlen.

Dabei brilliert auch Janja Vuletic ganz besonders in den komischen Teilen ihrer Doppelrolle: Köstlich, welche Mienen sie macht, wenn Mariandl sich gegen die flegelhaften Avancen Ochs’ sträubt oder wie sie die dialektalen Erwiderungen des vermeintlichen naiven Mädchens vom Lande mit leicht quäckiger Stimme singt, etwa das „I weiß halt nit, ob i des derf“ auf des Barons Ansinnen zum Tête-à-Tête im ersten Akt oder das „Ja mei, wer schlaft den da?“, als sie im dritten Akt das Lotterbett im Beisl-Séparée entdeckt. Und auch Carl Rumstadt, für den erkrankten Thomas Berau als Faninal eingesprungen, versah den gegenüber den altadligen Ochs geradezu unterwürfigen, frisch geadelten Nouveau riche mit Anklängen eines geschmeidigen, komisch-stilisierten Honoratioren-Österreichisch, etwa wenn er seiner renitenten Tochter ein „A Kloster is’ zu gut!“ mit übertriebener Empörung hinterherruft.

Allein: Die Komik, die manchem Premierenbesucher ein Lachen entlockte, in allen Ehren – jedoch was sagt uns das alles? Dass „mehr von der Vergangenheit in der Gegenwart [liegt] als man ahnt, und weder die Faninal, noch die Rofrano, noch die Lerchenau […] ausgestorben“ sind, das sagt Hofmannsthal im „Ungeschriebenen Nachwort“ ganz ausdrücklich. Doch was ist das, was wir Postmodernen daraus lernen können, das wir versuchen, uns in der Ständegesellschaft des alten, Theresianischen Habsburgerreiches zu spiegeln, in der sich bereits das etwas weniger alte Habsburgerreich der Fanzisko-Josephinischen Gegenwart Hofmannsthals spiegelte? Vielleicht ist es eben jene Botschaft von Haltung und Umgangsformen, von adliger Kultur in einem guten Sinne, im „Rosenkavalier“ verkörpert von der Marschallin, die, am Ende des ersten Aktes die Vergänglichkeit des Seienden im Allgemeinen und ihrer eigenen Schönheit im Besonderen begrübelnd, zum Ertragen all dieser existentiellen Widrigkeiten die lakonische Feststellung singt: „Und in dem ‚Wie“ – da liegt der ganze Unterschied“, eine Lehre, die sie ganz am Ende dem ständig krude und mit sozialdarwinistischen Untertönen auf der Vorzüglichkeit des aristokratischen Blutes beharrenden Ochs, als dieser sein Scheitern noch immer nicht einsehen will, nochmals ganz explizit ins Stammbuch schreibt: „Mach Er bonne mine à mauvais jeu: so bleibt er quasi doch noch eine Standsperson.“ Das ist eine harte Lehre, mit charmanter Leichtigkeit vorgetragen, eine, die aus der Schule des gelebten Lebens stammt und damit jede spezifische Epoche transzendiert: Manchmal muss man „bonne mine à mauvais jeu“ machen – auf Englisch könnte man von „stiff upper lip“ sprechen – um den Respekt der anderen, aber auch und noch wichtiger die eigene Selbstachtung nicht zu verlieren. Stilfragen sind nicht bedeutungslos.

Glücklicherweise verfügt die Trierer Inszenierung mit der belgischen Sopranistin Tineke van Ingelgem in der Rolle der Marschallin über eine Sängerin, die mit ihrer starken, charismatischen Präsenz und ihrer glockenhellen, kraftvollen Stimme die Lebensweisheiten einer weiblichen Autoritätsperson, die freilich von ihrem Schöpfer mit Gründen den Namen Marie Theres, den Namen der Kaiserin bekommen hat, auf die ständig Bezug genommen wird, ohne dass sie auf der Bühne doch in Erscheinung träte, glaubwürdig vorzutragen vermag. Gerade die nachdenklicheren Momente wie eben bei der Reflexion auf Zeit und Vergänglichkeit am Ende des ersten Aktes („Die Zeit, die ist ein sonderbar Ding’.“) oder bei der geradezu mütterlichen Übertagung des juvenilen Liebhabers an die gleichaltrige Partnerin im dritten Akt („Hab’ mir’s gelobt, ihn lieb zu haben in der rechten Weis’“) vermag sie mit geradezu berückendem Schmelz vorzutragen.

Herausragend aber, und dies verdient, herausgestrichen zu werden, ist die Leistung von Einat Aronstein in der Rolle der Sophie. Nicht nur sieht sie in ihrem Rokoko-Kleid wahrhaftig aus wie jener Engel, als den Ochs seine Verlobte beschrieben hatte, sie singt v.a. auch so: Ihr zuzuhören fühlt sich an, als läge man mit einem Burgunderkelch Château Pétrus in den Daunen eines Louis-quinze-Himmelbettes, während über Bang & Olufsen-Beolabs ein Chopin-Notturno läuft, gespielt von Arthur Rubinstein. Aronsteins Sophie ist seelenvoll, mit weichen Pastelltönen, von tiefer Innerlichkeit – und dennoch stimmlich präsent und durchsetzungsstark. Bei der spirituellen Mediation zu Beginn des zweiten Aktes – Berutti hat eigens einen Betstuhl auf der Bühne platzieren lassen, auf dem sie niederkniet – scheint ihre Stimme wirklich aus höheren Sphären zu kommen.

All dies wäre, und auch das darf selbstverständlich nicht in Vergessenheit geraten, unmöglich, ohne eine starke Leistung des Philharmonischen Orchesters der Stadt Trier, das mit dem „Rosenkavalier“ bereits das zweite musiktheatralische Monumentalwerk in dieser Spielzeit, neben Verdis „Carlo“, gestemmt hat. Unter dem Dirigat des Ersten Kapellmeisters Wouter Padberg, der den erkrankten GMD Jochem Hochstenbach tadellos vertrat, wechselte das Orchester gekonnt zwischen eingängigen Walzerklängen, dem kammermusikalischem Umschmeicheln der intimeren Momente der Zweisamkeit bis hin zum kraftvollen Sound der Ensemble-Szenen. Einfach fantastisch!

Kurz: Dieser „Rosenkavalier“ ist traumhaft und träumerisch, zauberhaft und verzaubernd, lustig und nachdenklich zugleich und vor allen Dingen einfach rundum gelungen. Der fast vierstündige Opernabend verging buchstäblich wie im Fluge. Schade nur, dass das große Haus des Theaters Trier bei der Premiere dieser bemerkenswerten Inszenierung doch einige leere Plätze aufwies. Das muss sich bei den künftigen Aufführungen ändern!

Weitere Termine: 29.5., 16.00 Uhr; 2.7., 18.00 Uhr; 9.7., 18.00 Uhr.